附录B绩效管理工具箱

《论语》有言:“工欲善其事,必先利其器。”在开展绩效管理工作的时候首先得清楚有哪些工具可以用,再根据企业实际情况选择合适的。如何才能选到称手的工具呢?需要理解其形成的背景、基本逻辑及应用场景。

一、MBO

MBO 由彼得·F. 德鲁克(Peter F. Drucker)在 1954 年出版的《管理的实践》 “目标管理与自我控制”一节中提出。

德鲁克认为,并不是有了工作才有目标,而是有了目标才能确定每个人的工作。目标应该根据企业整体的战略来制定,强调团队合作和团队成果,即目标不 仅仅要自上而下地分解,还要进行横向拉通,确保组织整体的绩效最大化。同时,不同领域、不同层次的管理者在制定目标时,都应该兼顾长期目标和短期目标,同时考虑有形的目标和无形的目标。正确的绩效管理要求兼顾各种目标,高层管理者应该负责统筹,各级管理者应该积极并负责任地参与有关目标的讨论,通过 “思想交流”达成目标共识。管理者不仅要确定共同的方向,还要排除错误的方向,高层管理者需要保留对目标的同意权。

MBO 首先在通用汽车公司取得了较好的效果,而后被许多公司导入,并在实践中不断发展和完善。在实际操作的时候,按制定目标、实施与监控、考核评估、反馈与应用步骤实施管理。

MBO 开创了管理学的新篇章,不仅为彼得·德鲁克赢得了声誉(2002 年,被授予“总统自由勋章”,MBO 被认为其三大成就之一),也为早期导入该方法的企业赢得了利润。MBO 通过目标凝聚团队,通过目标分解、工作计划制订及执行监控等手段提高组织的整体执行力,有利于调动员工的主动性和创造性,形成良好

的组织氛围。

俗话讲“金无足赤,人无完人”,MBO 也存在一定的局限性,如没有提供具体落地的工具、与战略的关联度偏弱、与业务流程脱节、评价的维度相对单一等。由于存在局限性,现在单纯使用 MBO 的企业越来越少,比较现实的做法是将 MBO和其他绩效管理工具(如 BSC 等)组合使用。通过组合发挥不同工具的长处,同时规避其短板,可以起到更好的管理效果。

二、OKR

OKR 是近年来热门的管理工具之一。OKR 的起源,从理论上看有两个,一个是彼得·德鲁克的相关理论,另一个是埃德温·洛克(Edwin Locke)的相关理论;从实践上看则主要是安迪·格鲁夫(Andy Grove)在英特尔公司的管理实践,以及后来在 Google 公司的成功实践。

OKR 由两个部分组成,O(Objectives,目标)+KR(Key Results,关键结果)。 O(目标)回答“要做什么,不做什么”。通常情况下,目标分为公司级、部门级和个人级三个层级,三个层级自上而下分解。公司级目标支撑使命、愿景和战略要求,部门级目标承接公司级目标,个人级目标则承接部门级目标,要求目标设定具有挑战性且符合 SMART 原则。KR(关键结果)回答“如何衡量目标达成”。关键结果不仅仅是一个数据,其背后还隐含着实现的路径,即需要明确从哪个路径推进才能得到这个关键结果。

由于有英特尔公司、Google 公司的加持,OKR 一时间名声大噪。但遗憾的是,国内导入 OKR 成功的公司少之又少,“不是已经失败就是在失败的路上”是很多 HR 从业者对其的戏谑之语。从实践成功的企业来看,OKR 有其特定的适用场景,如知识型员工为主的企业、创新型企业、创业型企业、项目型企业等,Google和飞书就是典型代表。而传统制造业并不适合推行 OKR,或者说 OKR 在这一类企业中的优势并不明显,劣势倒是比较突出。

OKR 有四大利器,包括对优先事项的聚焦和承诺、团队工作的协同和联系、责任追踪,以及挑战不可能,其中“挑战不可能”被俗称“PUA 神器”,是 OKR的核心理念,也是 OKR 饱受争议的主要原因。为减少争议,Google 公司将 OKR分为两类,一类是承诺型目标,另一类是愿景型(或挑战性)目标,二者有着本

质的不同。除了“四大利器”,OKR 还可以帮助管理者更加清晰地看到企业内部发生的变化,因为 OKR 可以提升企业运营的“可视化”程度。可视化可以提高执行力,同时减少内耗。OKR 的优势突出,劣势也不少,如门槛高、耗时长和兼容难等,这些劣势也使得导入 OKR 的项目失败率特别高,令不少参与者谈“OKR”色变。

三、KPI

KPI 是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是一种把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具,是企业绩效管理系统的基础。它的理论基础是“二八原理”—源于一位意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto)的发现。到了 20 世纪 60 年代,D. Ronald Daniel 首先提出了 KPI,经过数十年演变才逐渐被广泛应用。有数据显示,超过半数的企业在绩效管理中应用了该工具。

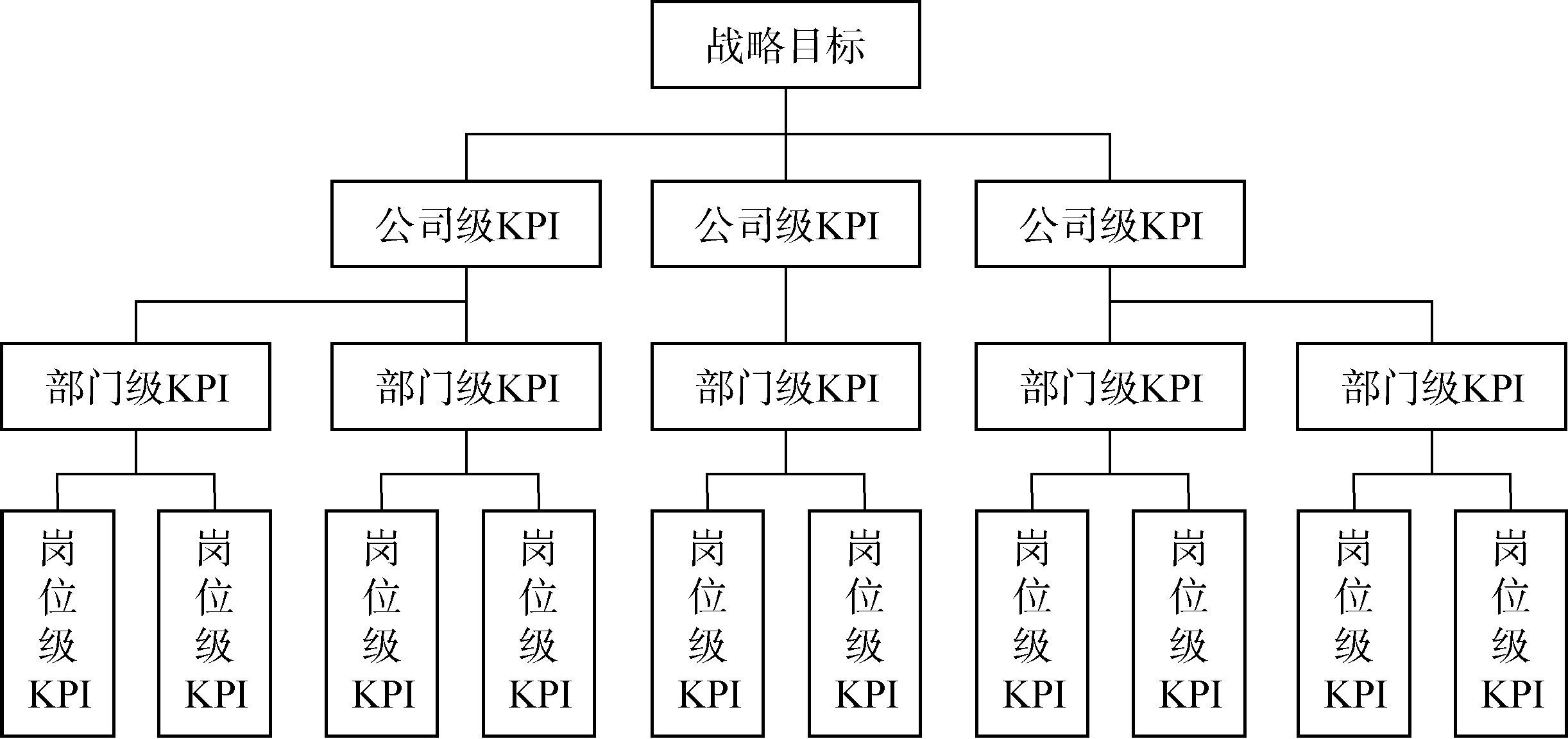

KPI 的精髓是企业业绩指标的设置与企业的战略目标挂钩,以战略目标为出发点,自上而下层层分解,建立组织和个人的绩效衡量指标体系,如图附 B-1 所示。

KPI 的精髓是企业业绩指标的设置与企业的战略目标挂钩,以战略目标为出发点,自上而下层层分解,建立组织和个人的绩效衡量指标体系,如图附 B-1 所示。

图附 B-1 KPI 分解示意图

KPI 体现了战略目标达成的关键驱动因子,只反映组织、职位最主要的经营活动效果,而非全部工作。通常,KPI 具有如下特点:来自对战略目标的分解,对可控因素的衡量,对重点经营活动的衡量,经过上下共识,具有系统性、牵引性和导向性等。

KPI 的设计是其应用的难点,也是关键所在。通常,除了 SMART 原则,KPI设计还要遵循战略导向原则、可控性原则、可操作性原则等。战略导向原则是指各个层级的 KPI 都要围绕战略展开,自上而下层层分解,同时自下而上层层支撑;可控性原则是指指标设计需要考虑被考核者对指标的控制能力,如果被考核者的工作职责对指标毫无影响力,那么这个指标基本是失效的;可操作性原则是指指标设计必须有清晰的定义,包括数据来源等的约束,确保评价的操作性,同时有清晰的责任归属。KPI 的设计原则为其提供了“护栏”,避免失控。如何设计好 KPI?常用的方法有鱼骨图分析法、流程分析法和九宫图分析法等。

KPI 的优势很突出:聚焦战略目标、核心工作,让员工的行为与企业的目标达成所要求的行为高度一致,真正做到“力出一孔”,促进战略目标的达成。同时, KPI 的劣势也很明显,如 KPI 目标设置引发的上下博弈、定性指标评价难、数据收集难及指标容易僵化等。在实际操作中,需要根据实际情况进行调整。

四、360 度反馈评估法

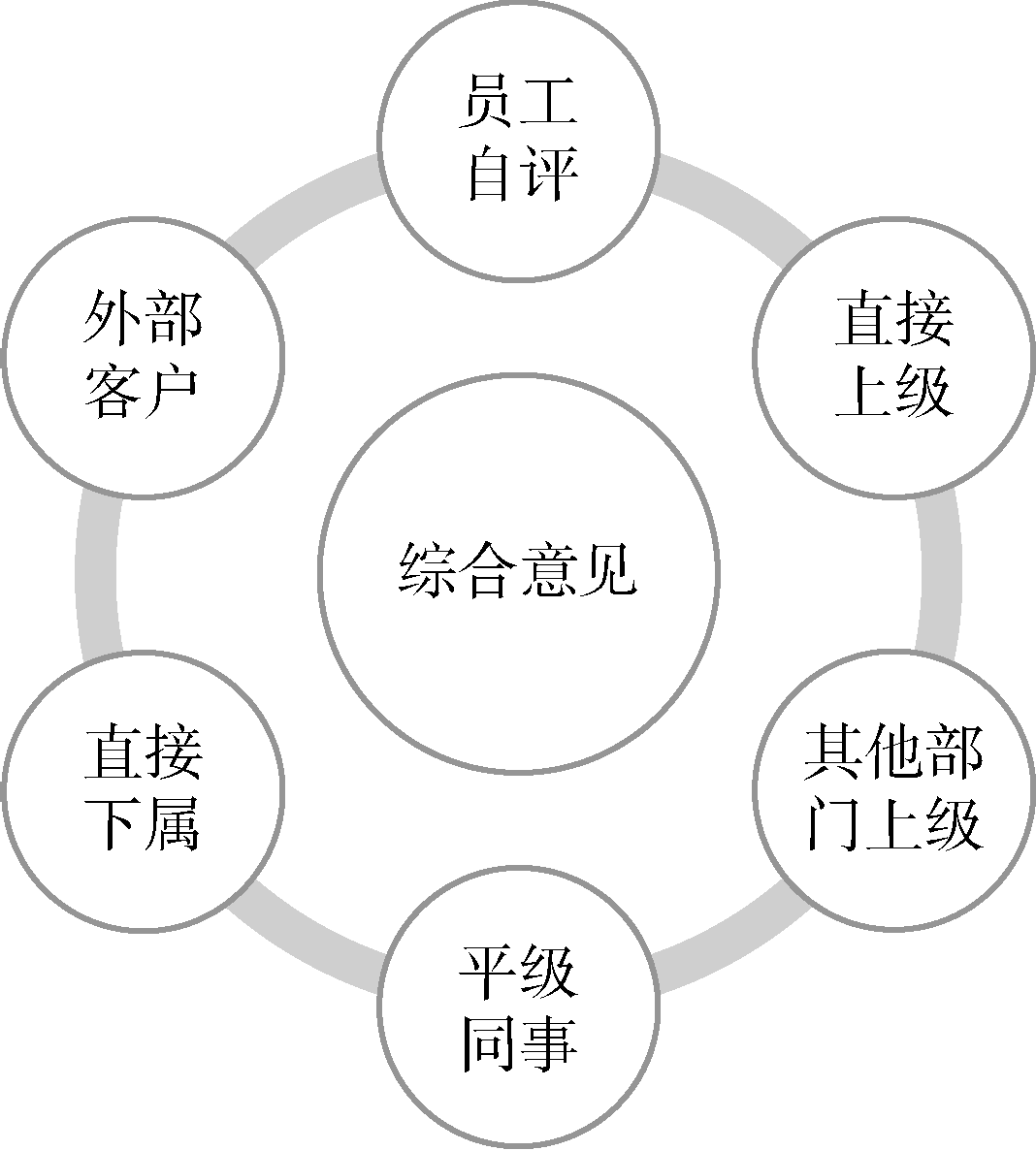

360 度反馈评估法(360-degree feedback assessment)又称多评估者评估(multi- rater assessment)或多源反馈系统(multi-source feedback)或全方位评价(full circle appraisal)。顾名思义,与仅由单一的评估者(上级主管)进行评估的方式不同,它是由不止一个评估者进行评估的工具,即它是从多个工作相关者那里收集被评估者工作表现反馈信息的一种方法。通常,反馈评估的渠道(来源)分为三类,包括团队外部、团队内部和评价者自身,如图附 B-2 所示。

360 度反馈评估法(360-degree feedback assessment)又称多评估者评估(multi- rater assessment)或多源反馈系统(multi-source feedback)或全方位评价(full circle appraisal)。顾名思义,与仅由单一的评估者(上级主管)进行评估的方式不同,它是由不止一个评估者进行评估的工具,即它是从多个工作相关者那里收集被评估者工作表现反馈信息的一种方法。通常,反馈评估的渠道(来源)分为三类,包括团队外部、团队内部和评价者自身,如图附 B-2 所示。

图附 B-2 360 度反馈评估法评估维度示例

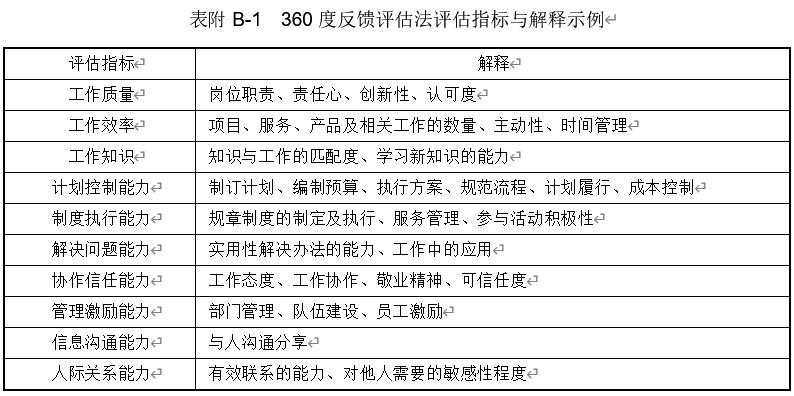

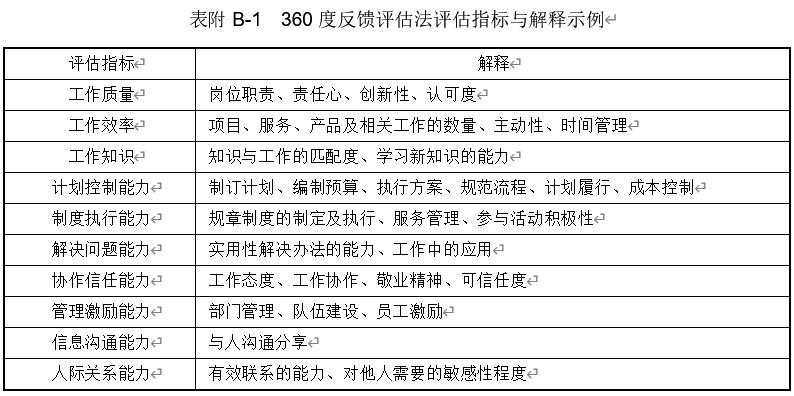

评估指标根据工作的职责进行设计,通用性比较强,如表附 B-1 所示。

360 度反馈评估法的优势是很突出的,就是广开言路,让工作相关者都能反馈他们的评估意见,从而收集到更多、更深入的信息,保障评估的客观、公正、全面。同时,其劣势也比较明显:一方面,适用范围有一定的局限性,评估的指标维度也相对单一,并且很难量化,SMART 原则难以落实;另一方面,评估工作量太大,有时候会使人陷入为了评估而评估的陷阱。

国内导入 360 度反馈评估法的企业不少,但实际的效果不是很理想,一项针

对 600 家企业进行调查的结果显示:三分之一的企业认为通过 360 度反馈评估法获得了绩效的改善,三分之一的企业则认为绩效没有什么改善,剩下三分之一的企业则认为这种方法造成了一定的负面影响。由此,有学者表示“360 度反馈评估法是美丽的陷阱,是真实的谎言”。

尽管在绩效管理的使用上有不少的负面评价,但 360 度反馈评估法在人才识别、人才梯队建设等场景,仍被广泛应用。

五、EVA

EVA 是帮助企业管理者和投资者评价绩效的工具,其基本思想是从现金流量折现模型中引申出来的。企业只有在营业收益超过所有使用的资本成本时,才为

所有者创造价值。这一逻辑是衡量企业生产经营是否真正盈利的标准,用公式表示为:

EVA=EBIT ×(1-T)-K ×C

其中,EBIT 为营业利润,K 为加权平均资本成本,C 为资本占用额(包括股东和债权人投入企业的资本),T 为所得税税率。

EVA 的概念最 在 1964 年由约尔·M. 斯腾恩(Joel M. Stern)提出,用于解决利用每股盈余计算企业价值的严重缺陷。它的优点是很突出的:考虑了所有资本的成本,真实地反映了企业的价值创造能力;实现了企业利益、经营者利益和员工利益的统一,激励经营者和所有员工为企业创造更多价值;能有效遏制企业盲目扩张规模以追求利润总量和增长率的倾向,引导企业注重价值创造。

在 1964 年由约尔·M. 斯腾恩(Joel M. Stern)提出,用于解决利用每股盈余计算企业价值的严重缺陷。它的优点是很突出的:考虑了所有资本的成本,真实地反映了企业的价值创造能力;实现了企业利益、经营者利益和员工利益的统一,激励经营者和所有员工为企业创造更多价值;能有效遏制企业盲目扩张规模以追求利润总量和增长率的倾向,引导企业注重价值创造。

EVA 以股东的视角设计,关注企业总体财务价值增加,这从客观上诱发了企业决策者的短视倾向。以华为公司这类高科技企业为例,一代通信技术需要提前 10 年甚至更长时间布局,漫长的回报期与高层较短的任期,易使此类投入被放弃。同时,财务视角意味着基于事实(结果),导致过程监控弱化,一旦结果成为事实就没有改进的余地。对于间接部门,其价值很难体现出来,在绩效评价中难以用于指导组织与个人的绩效评估。最后,不同行业、不同发展阶段、不同规模的企业,其会计调整项和加权平均资本成本各不相同,计算比较复杂,影响指标的可比性。这些因素导致其在国内应用成功的案例比较少,但在设置绩效指标时应用 EVA 理念已是常态。

六、BSC

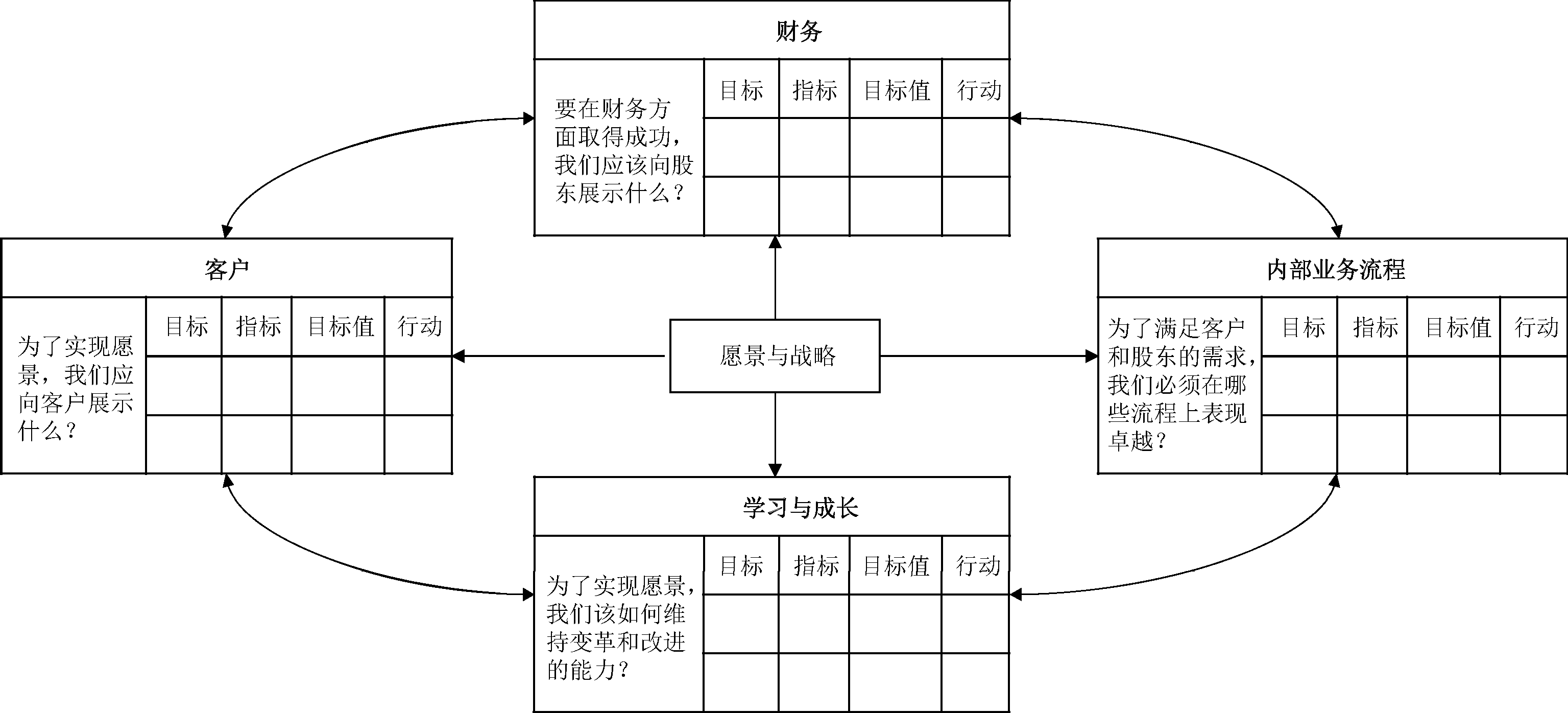

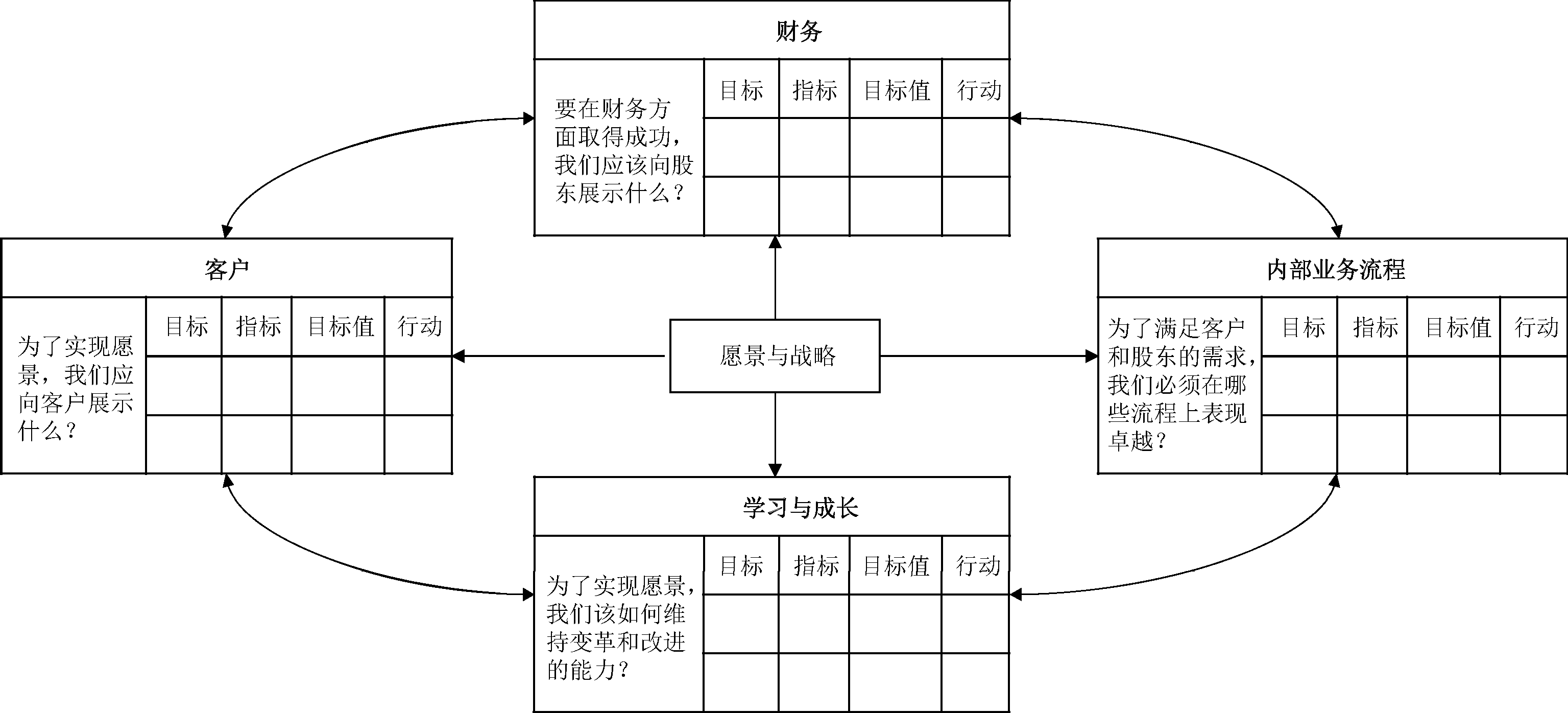

BSC 是由哈佛大学商学院教授罗伯特·S. 卡普兰(Robert S. Kaplan)和复兴方案公司的创始人兼总裁戴维·P. 诺顿(David P. Norton)在 1992 年 1—2 月号的《哈佛商业评论》上发表的一篇论文《平衡计分卡—驱动业绩的指标》中提出。它基于平衡的战略思想,从财务、客户、内部业务流程、学习与成长四个维度,将组织的战略落实为可操作的衡量指标和目标值的绩效管理体系,如图附 B-3 所示。

图附 B-3 BSC

财务维度。对股东(投资者)来说,首要的是财务指标。这个维度主要解决 “我们怎样满足股东”的问题,典型的衡量指标有营收规模、净利润、ROI、EVA、资产负债率(风险角度)等。

客户维度。财务维度指标的实现依赖于客户维度指标的实现,企业赚取的利润源于客户,这既是基础,也是企业持续经营的前提。这个维度主要解决“客户怎么看待我们”的问题,典型的衡量指标有客户满意度、净推荐值、市场份额、客户维持率(或反向指标客户流失率)等。

内部业务流程维度。前面我们提到,财务维度指标的实现依赖于客户维度指标的实现。而客户维度指标的实现依赖于内部业务流程。企业运营就是不断地执行流程,价值创造构建在流程的执行过程中。这个维度主要解决“我们必须擅长什么以支撑客户价值实现”的问题,典型的衡量指标有产品开发周期、产品成本、交付及时率(B2C 业务则看缺货率等)、产品良率、投诉比例等。

学习与成长维度。学习与成长的三个主要来源为人力、系统和组织程序。这个维度主要解决“我们能否不断提高能力并创造价值”的问题,即是否具备持续为客户提供价值的能力,典型的衡量指标有员工敬业度、劳动效率、信息系统覆盖率、系统响应时间、业务连续性、继任者计划等。

总的来说,财务维度的指标是我们要的结果,客户维度的指标是财务维度指

标实现的驱动因素,内部业务流程则是为客户创造价值的机制,而学习与成长则是持续变革与改进机制的底层驱动因素。BSC 打破了单一的财务视角(股东/投资者视角)评价维度,强调了多个维度评价的均衡性,是重大的突破,至今仍被广泛应用。

七、绩效棱柱模型

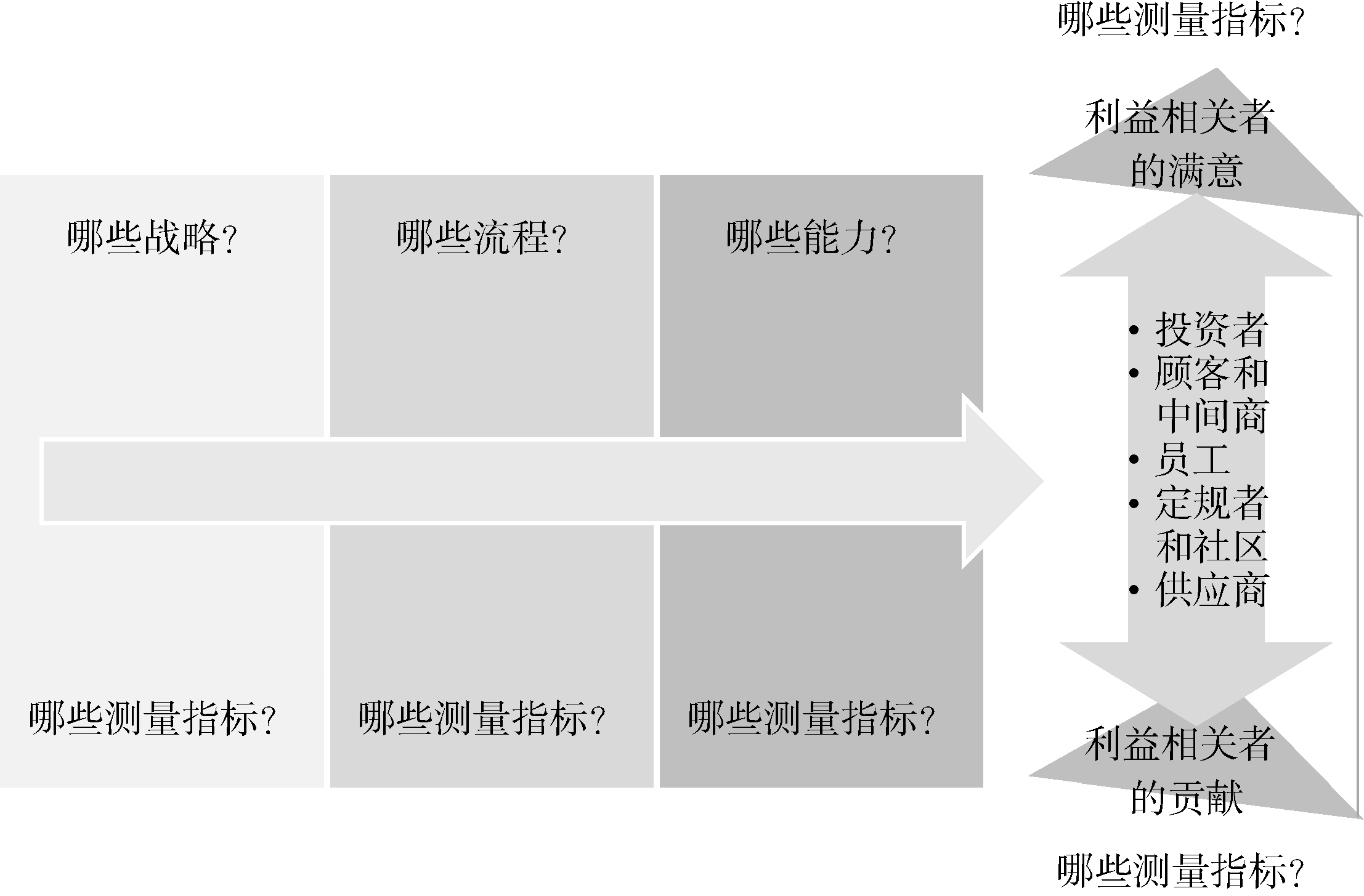

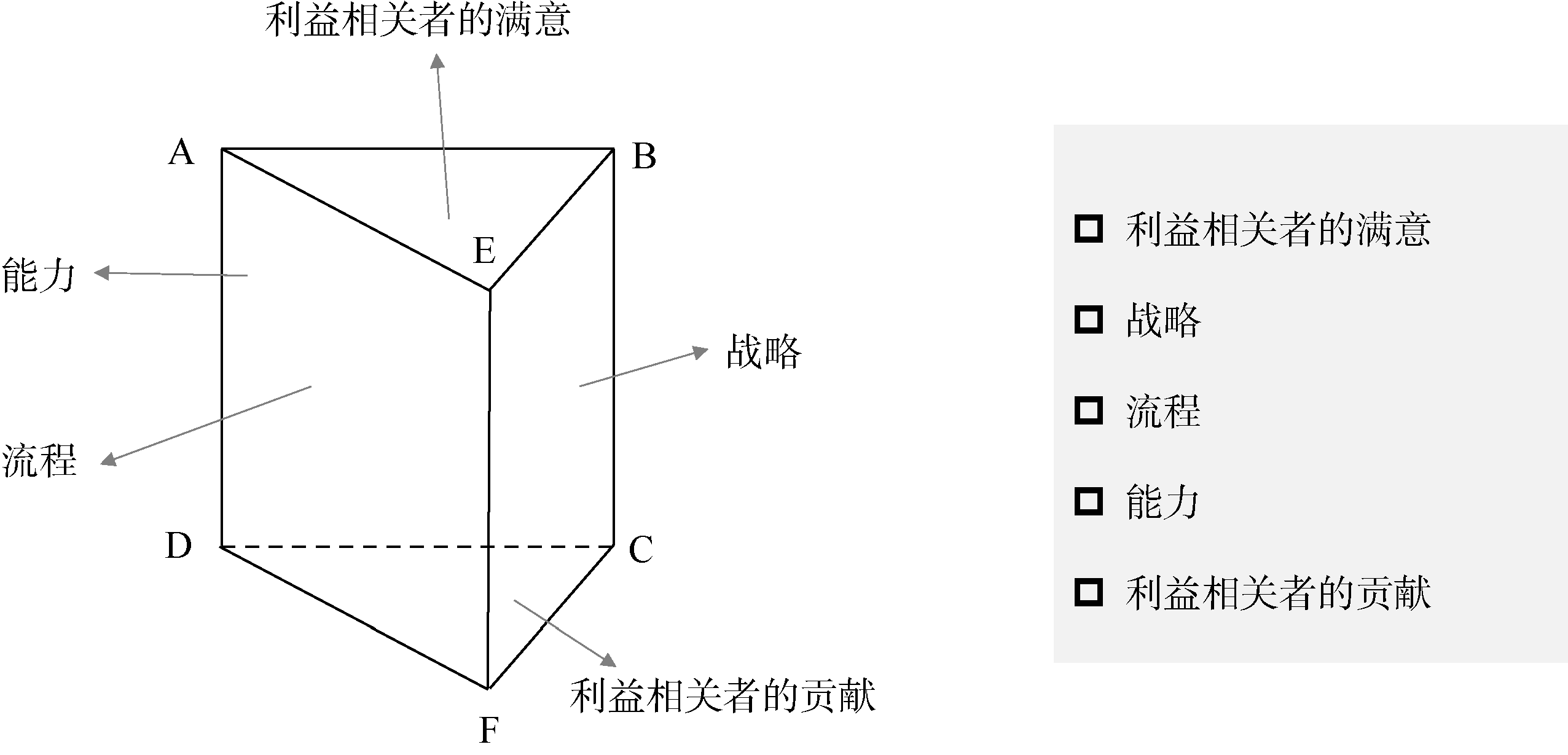

在 BSC 推出近十年后,英国克兰菲尔德大学(Cranfield University)教授安迪·尼利(Andy Neely)和该校另外两名学者克里斯·亚当斯(Chris Adams)、迈克·肯尼利(Mike Kennerley)提出了绩效棱柱模型。绩效棱柱模型是指从企业利益相关者角度出发,以利益相关者的满意为出发点,以利益相关者的贡献为落脚点,以企业战略、业务流程、组织能力为手段,用棱柱的五个构面构建五维绩效评价体系,并据此进行绩效管理的方法,如图附 B-4 所示。

在 BSC 推出近十年后,英国克兰菲尔德大学(Cranfield University)教授安迪·尼利(Andy Neely)和该校另外两名学者克里斯·亚当斯(Chris Adams)、迈克·肯尼利(Mike Kennerley)提出了绩效棱柱模型。绩效棱柱模型是指从企业利益相关者角度出发,以利益相关者的满意为出发点,以利益相关者的贡献为落脚点,以企业战略、业务流程、组织能力为手段,用棱柱的五个构面构建五维绩效评价体系,并据此进行绩效管理的方法,如图附 B-4 所示。

图附 B-4 绩效棱柱模型

利益相关者是指有能力影响企业或被企业所影响的人或组织,通常包括股东、债权人、员工、客户、供应商、监管机构等。

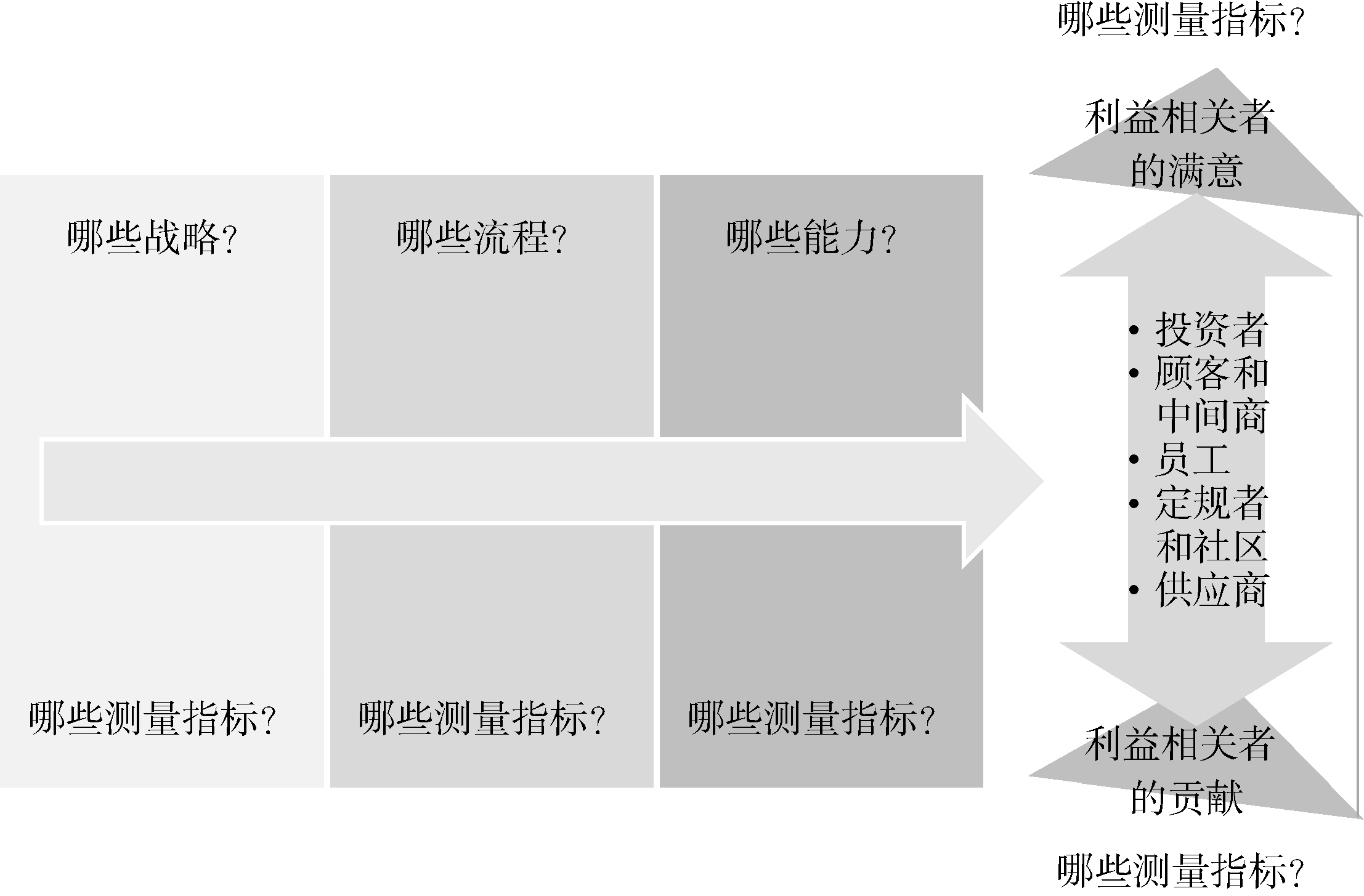

从图附 B-4 中可以知道,绩效棱柱模型有五个维度:利益相关者的满意、利益相关者的贡献、战略、流程和能力。其中,利益相关者的满意是核心,也是整个模型的基础,企业需通过战略规划、流程优化、能力建设,满足利益相关者的需求,以此来换取利益相关者的持续贡献。绩效棱柱模型的五个维度是相互关联的,需要作为一个整体来考虑,如图附 B-5 所示。

图附 B-5 绩效棱柱模型框架

作为借鉴 BSC 设计思路开发的绩效管理工具,绩效棱柱模型有其优越性,当然也有不足之处。一个客观的事实是知道这个工具的人并不多,应用它的企业就更少了,主要原因是该工具相对复杂、对企业的要求比较高等。尽管存在不足,但该模型在客观上打开了更广阔的视野,为后来管理理论和实践的研究做了有益的尝试,尤其在战略、流程和能力三个维度的开拓上具有里程碑意义。

徐均颂

徐均颂

在 1964 年由约尔·M. 斯腾恩(Joel M. Stern)提出,用于解决利用每股盈余计算企业价值的严重缺陷。它的优点是很突出的:考虑了所有资本的成本,真实地反映了企业的价值创造能力;实现了企业利益、经营者利益和员工利益的统一,激励经营者和所有员工为企业创造更多价值;能有效遏制企业盲目扩张规模以追求利润总量和增长率的倾向,引导企业注重价值创造。

在 1964 年由约尔·M. 斯腾恩(Joel M. Stern)提出,用于解决利用每股盈余计算企业价值的严重缺陷。它的优点是很突出的:考虑了所有资本的成本,真实地反映了企业的价值创造能力;实现了企业利益、经营者利益和员工利益的统一,激励经营者和所有员工为企业创造更多价值;能有效遏制企业盲目扩张规模以追求利润总量和增长率的倾向,引导企业注重价值创造。