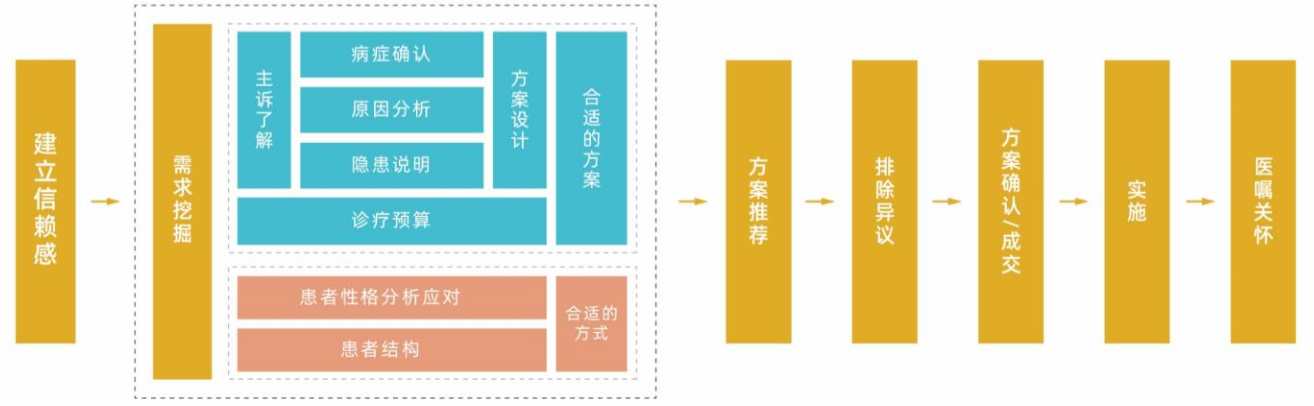

了解了整个顾问式医患沟通模式的整体逻辑后,知道了每个环节之间的逻辑关系及各个环节的目标,接下来我们具体说一下每个环节怎么做,从而来实现问的目标。如图4-4所示。

图4-4 顾问式医患沟通模式拆解

(一)建立信赖感

为什么建立信赖感是第一位的?因为患者就诊时都有自我保护意识,焦虑不安,他担心能不能治、会不会疼、要花多少钱。最常见的是就是患者想花10000元,问他预算多少,他一定会说5000元。所以,就得想办法让患者消除这种自我保护意识,就要建立患者对医生的信赖感。

在面对患者时要先给患者一个明确的导向,树立个形象:一是专业形象,我们有能力帮你解决问题还不会坑你,这是患者信赖我们的基础;二是我替你着想,为你分忧,这是我们建立信赖感的基本目标。

这就涉及如何开场,千万不要用推销的方式去沟通,而是站在患者的角度帮他去选择,不要一上来就推荐这个方案怎么样。即使患者问到方案,简单的回答后一定要迅速切入挖掘需求,让他感觉到我们的关心,再帮他选择最合适的方案。因此,建立信赖感贯穿于整个接诊过程,每个环节都要强化患者对我们的信赖。虽然要有建立信赖感的环节,但每个门诊不同,要针对不同门诊的特点进行建立信赖感的设计。

看过一个医生接待一位患者,本来患者是约了2点,结果医生临时处理了一个急症患者,耽误了一些时间,结果患者等了将近1个小时,情绪有点不好。进入诊室后,医生直接问:“牙怎么了?”患者强忍着说了自己的问题,结果检查完给方案后没在这里治疗。如果护士在需要他等待时就提前沟通,并且引领进诊室前能跟患者再沟通,比如“张姐,刚刚医生临时处理了一个急症患者,摔伤了,我看着都着急,非常感谢您的谅解,后面只有一位患者了,住在附近,已经沟通过了,让他晚点过来,这样时间能排开,医生就不着急了,能好好给您检查一下”。这时候可能患者气就消了一半了,毕竟都能理解有个急症。患者进入诊室之后,医生先语气柔和地说:“等着急了吧?来,我好好给你检查下……”

这样患者是能理解的,患者不能接受的是你不重视他,浪费了他的时间还像什么都没发生一样。

患者的自我保护和焦虑都是来自对事物的不了解,让患者预知可能发生的情况,他就会认为你是专业的,并且是可信赖的,建立信赖感要达到让患者放下自我保护意识、卸掉防御心理,患者就能和我们深入地沟通,我们才能准确了解患者的需求。

因此,建立信赖感,一方面从侧面让患者了解医生是专业的和受人尊敬的;另一方面为患者考虑要把细节预知性地告知患者,让患者心里踏实。当然,这只是建立信赖感众多技巧中的一个,每个环节分别加强信赖感,既遵从实际又能感知患者的心理,要把可能出现的状况提前梳理出相应的标准,医生就不需要临场反应。

(二)需求挖掘,给出合适的方案

当患者对我们有了基本的信赖感,我们就需要找到或者说帮助患者发现并意识到自己真正需要关注的问题是什么,因为患者并不是专业的,所以对于疾病的判断带有很多主观性,或者受周边亲人朋友的误导,关注的问题和牙医关注的问题是不同的。如果关注点不同,就会导致患者不认可推荐的方案,不满意治疗效果,质疑医生的专业能力,甚至被认为是过度医疗,因此在方案推荐之前,我们需要对患者进行需求挖掘。

需求挖掘并不是简单的需求了解,是通过诊断、沟通让患者确认自己的问题,并且相信医生的专业高度和深度,当患者认可了问题的存在以及医生的专业能力后,然后我们再带着患者一起设计解决问题的方案,并且结合患者的消费能力和消费意识,给到患者解决的方案。

第一个步骤是“主诉了解”。我们需要了解患者的基本信息,这些信息包括疾病和非疾病相关的两个方面信息。疾病相关的信息容易理解,我们需要通过沟通知道患者的疾病的临床表现、患者的感受、问题的具体位置、发病原因和时长等,目的是要判断患者病情是什么。获取的方式有两种:一种是通过沟通进行询问患者的感受等;另一种是通过口腔检查器械和内窥镜等设备进行深度的了解,不仅要检查患者告知的疼痛部位,我们还要进行整个口腔的全口检查。一方面是为患者检查口腔的所有隐患问题,降低患者由于延误病情导致的痛苦和开销,降低由于检查不到位导致的操作风险;另一方面增加可以诊疗的项目,提高了连带率和客单价,同时让患者感受到医生和门诊的负责任的态度。

同时,我们还需要了解非疾病相关的信息,例如住哪里、什么职业、个人兴趣、孩子等,这些信息有助于我们了解患者的状况,增加沟通的话题。

第二个步骤是“病症确认”。很多医生在听完患者的主诉之后马上就开始推荐治疗方案,这时候通常效果是不好的,患者也不容易认同,很多医生认为我都告诉患者该怎么做了,就按我说的做就行了。患者和医生的信息是不对称的,他不能理解医生,所以医生要通过有效的方式让患者理解到口腔内的状况,对于治疗方案有期待才行,治疗方案的出现要像大师出场一样,做好准备,满心期待,才能成功,这就需要我们除了主诉之外还要做一些其他动作,让患者相信只有这个医生给我治疗才是最好的选择。

通过一系列的沟通、检查和分析,对于患者的口腔状况有一个更清晰的认知,包括主诉和非主诉。主诉问题,当我们了解得更具体的时候要跟患者再明确一下他没有表述出来的一些症状,比如患者说有一颗牙疼,你可以问他是不是白天的时候还好,晚上一躺下就疼得厉害?问的时候把症状做一个描述,而不是问什么时候疼?这是提问的技巧。通过一系列的症状确认,我们将客户客观存在,但是客户没说出来的问题进行了描述,这么做的目的是为了在患者心中树立我们的专业性,让患者感觉我不说你都知道的认知,通过这样的操作,患者会非常确信你是专业的。

仅仅是确认主诉的症状还不够,还要把患者口腔内的其他问题一起检查,做到从小问题就开始解决,做预防式的治疗,很多医生担心患者觉得花钱多,所以要么不检查,要么检查了不告诉患者,我们要树立正确的价值观,医生的天职就是治病救人,发现了问题一定要去解决,可以根据患者的状况一次性解决或者分步骤解决。

第三个步骤是“原因分析”。我们知道解决问题的途径是找到问题发生的原因,所以患者相信医生能解决问题是因为他知道这个问题为什么会产生,同时患者也非常好奇为什么会出现这样的问题,如果不能把这个问题解释清楚,就很难让患者觉得医生是有高度的,并且有足够的能力来解决我们的问题。通过工具的使用,比如内窥镜,让患者更了解自己的问题,结合专业的原因分析,患者就能够认可医生的专业高度。

第四个步骤是“隐患说明”。是不是分析完原因就可以推荐方案了呢?不可以,患者发现了自己的问题也认同医生是专业的和有能力解决的,但是他未必现在就愿意去解决。比如一些浅龋,患者觉得又不疼为什么要现在治,所以医生要把一些口腔问题的发展趋势让患者知道,并且要有深切的感受。很多医生觉得冤枉,告诉患者了,他们就是不治。我们换个角度,这个患者如果是你的姊妹,你的父母甚至是孩子,你会怎么办?所以不应当只是简单一句:再不治就要坏到神经了。

我们的目标是让患者在问题很小的时候就做治疗或者让他意识主诉问题的严重性。为什么主诉也要做隐患说明呢,他本来就是来解决主诉问题的,要告诉他来得及时要表扬患者的口腔意识,可以后面推动患者做理想治疗。

隐患说明要给患者描述场景,让他有切身的感受,或者借助一些工具或者用比喻的方式描述。

第五个步骤是“解决方案”。很多医生给出的解决方案不能称之解决方案,为什么?有些医生看到龋齿,方案是“堵一下,看看用什么材料”,这种方式给患者的感受就是卖材料,材料那么一点点凭什么就值几百元甚至上千元呢?

方案是医生根据患者的症状如何处理进行了思考,是否需要做嵌体,为什么?是否该排除掉一些材料,因为坏的位置不适合,融入了医生的智慧才是有价值的,即使最后的结论就是简单堵上就可以,那也是综合权衡最好的选择。如此才是对患者负责任的。这也是医生竞争力之一,医生最有价值的不是用什么材料和选择哪个项目来操作,而是为什么决定用这个材料和项目才是最有价值的。

第六个步骤是“诊疗预算”。有了解决问题的策略,在每一个步骤的治疗中用什么样的材料和设备,采取什么样的治疗手段,就要结合者患者的消费预算来确定了。对于患者的消费预算判断,我们要从两个方面进行判断,首先是消费意识,例如一位牙齿需要正畸的患者,有可能患者很有钱,但是在牙齿方面没有太高的意识,也是不能够认可高价位的方案的。其次是消费能力,也就是患者有没有能力去承担这个方案。

因此,合适的方案需要从两个角度考虑:第一,他需要什么;第二,他想花多少钱,也就是他的预算是多少。绝大多数患者需要在自己最想要的理想产品和自己能够承担的最大成本之间做个权衡。

我们在选择推荐方案时有两个方向:既要满足患者的显性需求,又要满足患者的隐性需求,也就是他的牙齿潜在风险,所谓上医治未病,真正为患者着想就是让患者用最少的成本解决最大风险和隐患。所以,我们在病症分析环节检查要仔细,对于直接导致就诊的问题要重点关注,对于其他问题要仔细了解,一一记录,了解的足够细致才能去分析形成问题原因,是病理性的原因还是由于牙齿使用习惯不好,还是其他原因。当我们为患者分析清楚原因时,患者对医生才会认为你是专业的,只有专业还不行,还得有高度,高度就是要把没发生的状况提前告知给患者,也就是隐患说明环节,患者知道了问题但是什么时候解决就取决于他是否重视这个问题,这也是医生的职责。我们站在为患者解决问题角度,医者仁心,业绩是水到渠成的收获而不是功利的结果。这些都有了医生也就对于方案有了基本的概念,再去结合患者的经济状况就能确定哪个是最适合他的方案。

需求挖掘实际是一个医生和患者统一目标的过程,比如患者只是想简单补一下,医生认为要做牙冠,患者要自己买单的,凭什么一定要听医生的呢?患者的想要简单补一下这个结论是由经验、网络查询或者听其他门诊的医生这么讲的,结果到了你这里就出现了一个完全不同的结论,所以整个过程在跟患者讲的都是带来这个结论的前提,只有患者支撑原有结论的前提和条件变了,他的结论才会变,而很多医生直接否定患者的结论,改变起来就难了。

(三)合适的方式挖掘需求

合适的产品找到了,满足了患者理性的需求,接下来该解决感性的决策了。医生经常遇到这种情况,明明是善意地帮患者选择产品、提供建议,但是说着说着患者就听不下去了,甚至还会不高兴,医生就会默默地想这个患者真难伺候。

这就是需求挖掘的第二步:根据患者性格进行分析,选择合适的方式。

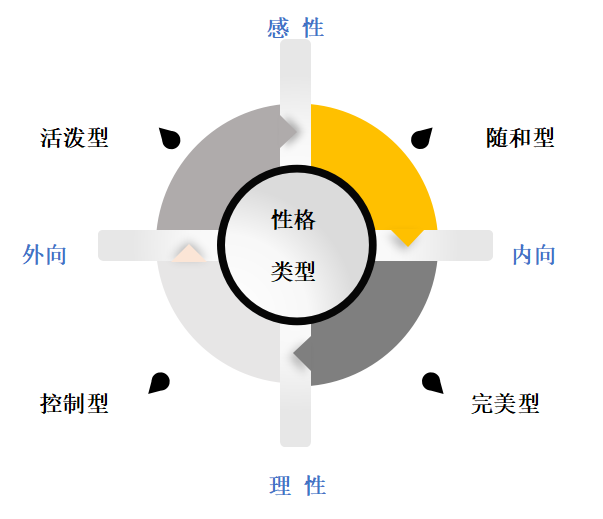

根据美国心理学家William Moulton Marston博士的研究,我们将患者的性格分为四类。如图4-5所示。

图4-5 患者的性格分类

随和型性格:谨慎、稳定、耐心、忠诚,他们是别人眼中最可靠的支持者。

完美型性格:以任务为中心,核心价值观是理性,注重细节、事实、程式,对准确度要求极高,是典型的思考者形象。

控制型性格:非常独立,有很强的领导欲和支配欲,喜欢掌控他人,都是果断的决策者,在生活中总是出演指挥者的角色。

活泼型性格:活跃、友善、开朗、热情、乐于交友、富有人情味。

你对一个控制型的患者说:“这个产品对你来说是最适合的,听我的你就选它。”那他就会想:“你是谁呀?命令我,还让我听你的,凭什么?”这时他的注意力已经不是选购产品,而是关注自身感受,你把他的注意力引偏了就很难成交。这就要医生通过患者的言行举止准确判断出患者的性格类型,从而在表达方式上“投其所好”。

真正好的医生都是根据患者性格来调整自己,同样的意思面对不同性格类型的患者就有不同的表达方式。“这个方案对你来说是最适合的,相信我,你就选它,一定没问题!”这种表达方式适用于随和型的患者,他习惯听取别人的建议,更希望别人关心他,给他承诺。

对于控制型的患者要说:“这个方案和其他方案相比品质更好、更耐用,而且物超所值,您看着如何?”控制型患者不喜欢被摆布,你把产品的优势阐述清楚让他自己来做决定。

对于完美型的人就要说:“您一看就是做过功课的,一下子就能分辨出这里面的差异,很多专业人士都不能一下子分辨出来。”

对于活泼型患者就可以说:“这款牙齿矫正产品特别棒,大家试过都说好,您也选择这款吧。”

还有一个关键点,医生要注意,患者通常不是独来独往而是结伴而行,这需要医生辨别出谁使用产品、谁做购买决策、谁付款、谁能影响购买决策,还是只是陪同的人。比如成年子女陪着父母来看牙,谁会说了算。

我看过一个医生接待了一对母女,女儿30岁左右,母亲60岁左右,医生一看母亲朴实无华,肯定是女儿说了算,所以很认真地对着女儿介绍了一堆,女儿听完对医生说:“你问我妈的意见吧!”

这时候就很尴尬,不介绍也不好,再介绍一遍又很奇怪。所以,我们要针对不同患者性格类型及不同患者组合设计出合适的应对方式和策略,这样让患者都很舒服地接受你帮他选的服务过程,更容易成交。至于如何准确判断患者的性格类型和构成角色并正确应对,不同行业和产品有不同的方法,这就需要我们设计具体的环节来实现。

不详

不详