我们已经探讨了面对现象⑥的两个坑的优化方向,现在我们来看看面对现象⑦遇到问题容易出现惯性思维,就往过去经验决策措施的两个坑:无法突破个人经验知障和无法突破个人立场知障。

我们常常说如果你的手里有一把锤子,那你看什么都像一个钉子,想上去敲两下(如图3-3所示)。我们做决策的时候需要经验,但如果只依赖经验,我们通常就趴在经验上了。有时候总是想用自己臆想中最快的、最习惯的方法来解决问题,殊不知问题的根源还在原地嘲笑我们。

图3-3 锤子钉子

我刚接触培训行业的时候也常常陷入其中。我刚接触精益管理的时候,每去一家企业的工厂就会去看他们现场有哪些浪费行为,还会主动提问引导他们重视我所说的问题;我刚接触团队文化的时候,总是能在找这个团队中找到彼此不信任的事实,我刚接触战略的时候,总是发现他们对本企业的战略没有共识,目标没有定性定量。直到后来才发现每个企业都有这样那样的问题,而我总是用自己手里的“锤子”去看待所有的现象,没有找到当下对他们来说最重要最急切的那个根因。

我们来看看这样两个故事。

故事一:二战期间,盟军的轰炸机损失很大,少部分返回来的飞机机翼上也布满弹孔。盟军决定在条件有限的情况下增加飞机部分位置的钢甲,提高战斗力,保护飞行员的生命。可是加在哪里呢?凭经验来看,既然机翼上满是弹孔,那最需要加强的部分应该是机翼。于是司令决定,用钢甲加强机翼,保证飞行员的生命和减少飞机的折损。

看到这里,你是不是也认为这个决策很有道理。那我们继续往下看看这个完全凭经验的决策,究竟会有什么样的问题?

这时,一位担任盟军顾问的统计学家说:“司令,你看到机翼中弹还能飞回来,也许正是因为机翼很坚固。机头和机尾没有中弹,也许正是因为飞机的这些部分一旦中弹,飞机就再也飞不回来了。”司令听后大惊,赶紧派人去战地检查,果然机头与机尾中弹的飞机,已经永远无法开口了。(故事来源于刘润老师的《底层逻辑》)

故事一中,凭经验做出的决策反而成了我们思考的桎梏。世界上没有两片绝对相同的叶子,每个问题发生的场景都有它的前提条件。

故事二:在定期的销售进度同频会上,大家发现华北地区的销售额今年远远落后华南,也落后于往年的华北销售额。于是大家私下都对华北地区新的销售负责人议论纷纷,觉得是他带不好团队。

一开始老板还跟大家说要给新领导一些时间适应,两三次同频会的数据展示以后老板也开始着急起来,当面语重心长地跟他说了几句在新岗位要提升自己的领导力,也要自己多下去跑跑大客户、关键客户。

销售负责人也觉得举步维艰,后来他找来前几年销售数据与现在的销售数据对比分析,发现其实华北地区的小微客户偏少,都是大中型甚至国企客户,但这类客户今年都在缩减此类预算,今年几乎都没有续约意向,也不再购买一些相关的增值服务和关联产品,并有持续发展下去的态势。于是后来经过多重分析,他调整了今年的客户结构策略,转向开发更多小客户联盟协会和为小客户提供更多合适的产品与服务,并进行相应的市场活动造势,销售业绩就逐步提升了。

故事二中面对新领导,一旦面对问题,我们的第一反应就是这个新领导的领导能力不行、管理能力也不行。当然没有及时发现问题确实是新领导的经验不足,但我们总是容易被那些经验习惯掩盖真正的有效措施。好像听到或看到每一个现象,都觉得“这,我有经验,我知道什么原因,我知道咋弄”!然而这些看似一样的表面现象,一旦深究背后的前提,可能会发现大相径庭。

所以,第一个优化方向是:在我们套用经验的时候需要先考虑前提条件是否一致,不能盲目用经验概括。我们在企业中遇到的问题也是一样,有些是可以套用组织经验快速解决的,但在我们套用组织经验前,一定要仔细看看问题的前提经验是否一样,否则很有可能被个人经验知障迷惑,看不到真问题。

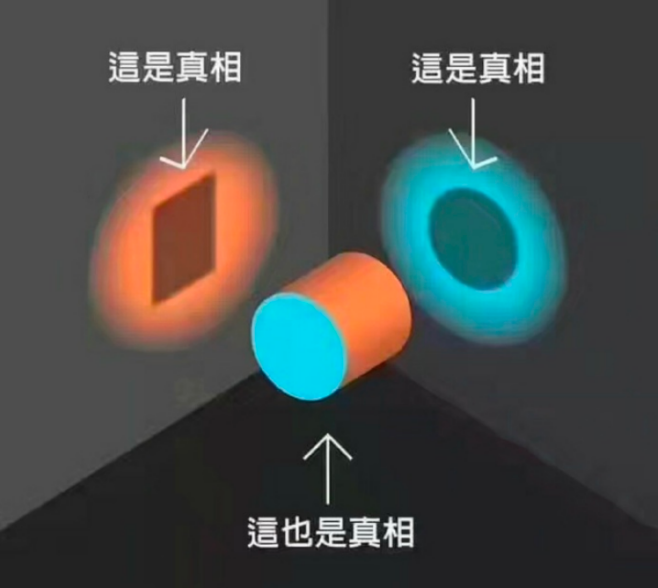

个人立场知障是我们不经意间被人性带去的一个方向,很多时候我们并不是故意为之,但在我们的基因和习惯里,总是很容易从自己的立场出发,因为这是我们最熟悉的思考角度。如图3-4所示。

(本图来源于孙振耀老师TMT特训营课程的学习)

图3-4 个人立场知障

我们来看这样一个故事:新产品卖不出去,各部门领导一起开会讨论到底是什么原因。产品部门说是销售渠道、营销等没做好,新产品根本都没有好好介绍给客户;销售部门说是广告不够响,很多人都不知道这个产品,不好硬推销;市场部门说是公司预算不够,且产品有瑕疵,精力和预算都用在解决投诉等公关问题上,应该是质量部门没把好关;质量部门说是生产部门没有严格按照作业指导书操作,才会有这个问题……

这个场景所描述的现场是不是在团队日常的会议中很常见,也许没有在现场连续被各部门滚皮球推脱来推脱去这么夸张,但无论在哪个公司一定多多少少都有类似的现象。一定是推脱的人不对吗?也不一定,或许从他的立场来看,别的部门的确有不完美的地方,而且这个不完美多少会和新产品的销量有一定相关性。

但在工作中,靠无限推脱并不能真地解决组织内的问题,我们要始终记得在会议中的我们是一个团队,我们不解决这个问题就会在会议结束后扩散到组织的更多人身上,对组织的伤害会不断像涟漪般扩大。

这时候我们的第二个优化方向就出来了:我们需要从自己的立场中脱离出来,进行辩证分析。假设销售没卖好,就要验证,是所有销售都卖得不好?还是只一部分销售卖得不好?还是某个区域的销售卖得不好?如果接近一半的销售业绩还不错,说明这个产品并不是客户不感兴趣的产品,接下来做别的可能性验证。

我们可以逐一去验证假设,得出结论,然后做出调整。一定要从事实出发,对事不对人,而不要被自己和他人的利益与立场思维所左右。

从人性的角度出发,我们有个习惯——“我们总是将错误归因于所处的环境,却将他人的错误归因于其自身原因”。

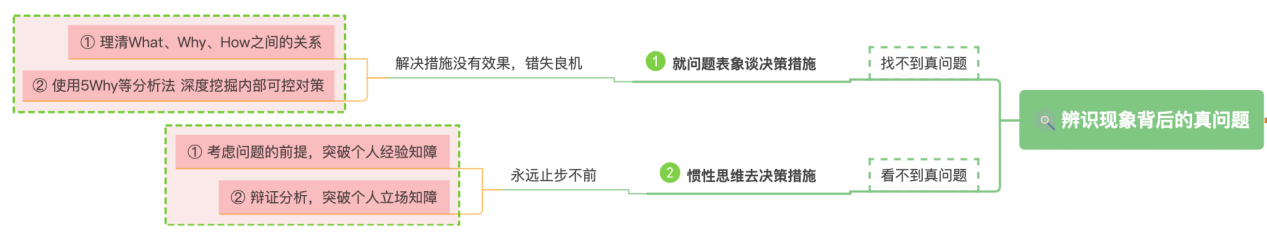

面对问题,人性总是懒惰地从惯性思维中找经验,想要迅速解决,这时候我们的两个优化方向是:考虑问题发生的前提,避免个人经验知障;辩证分析突破个人立场知障。如图3-5所示。

图3-5 避免惯性思维去决策措施的优化方向

不详

不详